交通事故の被害にあった時、後遺障害等級が認定されるかどうかで、示談金額は大きく変わります。ここでは後遺障害について説明したうえで、後遺障害慰謝料について解説します。また、実際に、後遺障害等級認定がどのように進むか、具体的に解説します。

後遺障害とは?

まず、後遺症と後遺障害は異なることを理解する必要があります。後遺症とは、交通事故で負ったケガの治療を受け終えた後も残ってしまった身体的または精神的な症状のことをいいます。

他方で、後遺障害とは、この後遺症のうち、(1)交通事故で負ったケガと相当因果関係があり、(2)将来においても回復が困難と見込まれる症状であり、(3)その存在が医学的に認められ、(4)労働能力の喪失を伴うものとされています。

後遺症が後遺障害と認められる場合には、障害の内容や程度によって1級~14級の等級に分類され、等級の認定を受けると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益などを請求することができます。この等級のことを後遺障害等級といいます。

後遺障害等級は「自動車損害賠償保障法施行令」で定められています。後遺障害等級の内容は、介護を要する後遺障害については別表第1に定められ、その他の後遺障害については別表第2に定められています。

別表第1(介護を要する後遺障害)

| 等級 | 後遺障害 |

|---|---|

| 1級 | 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |

| 2級 | 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |

別表第2(1~14級)

| 等級 | 後遺障害 |

|---|---|

| 1級 | 1 両眼が失明したもの 2 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃したもの 3 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 4 両上肢の用を全廃したもの 5 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 6 両下肢の用を全廃したもの |

| 2級 | 1 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 2 両眼の視力が0.02以下になったもの 3 両上肢を手関節以上で失ったもの 4 両下肢を足関節以上で失ったもの |

| 3級 | 1 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 2 咀嚼(そしゃく)又は言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5 両手の手指の全部を失ったもの |

| 4級 | 1 両眼の視力が0.06以下になったもの 2 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力を全く失ったもの 4 一上肢をひじ関節以上で失ったもの 5 一下肢をひざ関節以上で失ったもの 6 両手の手指の全部の用を廃したもの 7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |

| 5級 | 1 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4 一上肢を手関節以上で失ったもの 5 一下肢を足関節以上で失ったもの 6 一上肢の用を全廃したもの 7 一下肢の用を全廃したもの 8 両足の足指の全部を失ったもの |

| 6級 | 1 両眼の視力が0.1以下になったもの 2 咀嚼(そしゃく)又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 4 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 5 脊(せき)柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 6 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 7 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 8 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失ったもの |

| 7級 | 1 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 3 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6 一手のおや指を含み三の手指を失ったもの又はおや指以外の四の手指を失ったもの 7 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの 8 一足をリスフラン関節以上で失ったもの 9 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11 両足の足指の全部の用を廃したもの 12 外貌に著しい醜状を残すもの 13 両側の睾(こう)丸を失ったもの |

| 8級 | 1 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの 2 脊(せき)柱に運動障害を残すもの 3 一手のおや指を含み二の手指を失ったもの又はおや指以外の三の手指を失ったもの 4 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの 5 一下肢を5センチメートル以上短縮したもの 6 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 7 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 8 一上肢に偽関節を残すもの 9 一下肢に偽関節を残すもの 10 一足の足指の全部を失ったもの |

| 9級 | 1 両眼の視力が0.6以下になったもの 2 一眼の視力が0.06以下になったもの 3 両眼に半盲症、視野狭窄(さく)又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能に障害を残すもの 7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 8 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 9 一耳の聴力を全く失ったもの 10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失ったもの 13 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの 14 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの 15 一足の足指の全部の用を廃したもの 16 外貌に相当程度の醜状を残すもの 17 生殖器に著しい障害を残すもの |

| 10級 | 1 一眼の視力が0.1以下になったもの 2 正面を見た場合に複視の症状を残すもの 3 咀嚼(そしゃく)又は言語の機能に障害を残すもの 4 十四歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 6 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 7 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの 8 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの 9 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの 10 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 11 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |

| 11級 | 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4 十歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 6 一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 7 脊(せき)柱に変形を残すもの 8 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの 9 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |

| 12級 | 1 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 七歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの 4 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 7 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 8 長管骨に変形を残すもの 9 一手のこ指を失ったもの 10 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 11 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの 12 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 13 局部に頑固な神経症状を残すもの 14 外貌に醜状を残すもの |

| 13級 | 1 一眼の視力が0.6以下になったもの 2 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 3 一眼に半盲症、視野狭窄(さく)又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 5 五歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの 6 一手のこ指の用を廃したもの 7 一手のおや指の指骨の一部を失ったもの 8 一下肢を1センチメートル以上短縮したもの 9 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの 10 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの 11 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |

| 14級 | 1 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 2 三歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの 3 一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 6 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 8 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 9 局部に神経症状を残すもの |

後遺障害等級慰謝料

後遺障害慰謝料を考えるにあたっては、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判基準」という3つの算定基準があることを知っておきましょう。

等級ごとに自賠責保険基準と裁判基準の金額を比較した下の表を見ればわかるように、自賠責保険基準より裁判基準は金額が大きくなります。任意保険基準は各社が独自に定めているものですが、一般的には自賠責保険基準と裁判基準の間の金額です。

別表第一(1級、2級のうち介護を要する後遺障害)の算定基準

| 等級 | 自賠責保険基準 | 裁判基準 |

|---|---|---|

| 1級 | 1650万円 | 2800万円 |

| 2級 | 1203万円 | 2370万円 |

別表第二(1~14級)の算定基準

| 等級 | 自賠責保険基準 | 裁判基準 |

|---|---|---|

| 1級 | 1150万円 | 2800万円 |

| 2級 | 998万円 | 2370万円 |

| 3級 | 861万円 | 1990万円 |

| 4級 | 737万円 | 1670万円 |

| 5級 | 618万円 | 1400万円 |

| 6級 | 512万円 | 1180万円 |

| 7級 | 419万円 | 1000万円 |

| 8級 | 331万円 | 830万円 |

| 9級 | 249万円 | 690万円 |

| 10級 | 190万円 | 550万円 |

| 11級 | 136万円 | 420万円 |

| 12級 | 94万円 | 290万円 |

| 13級 | 57万円 | 180万円 |

| 14級 | 32万円 | 110万円 |

自賠責保険基準は、2020年4月1日以降に発生した事故に適用される基準額

後遺障害逸失利益については、下記のリンクをご参照ください。

後遺障害が複数ある場合はどうなる?

複数の障害が残り、そのいずれの症状にも後遺障害等級がつく場合には、「併合等級」といって、等級が上がることもあります。例えば、右手首に残った痛みについて頑固な神経症状という12級13号の後遺症のほかに、右足首にも残った痛みについて12級13号の後遺症が存在する場合、等級が11級に上がるといった具合です(障害の部位その他で必ずしも併合等級が認められる訳ではないのでご注意ください)。

併合等級の基本的な考え方は以下のとおりです。

| 最も重い等級 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 1~5級 | 6~8級 | 9~13級 | 14級 | ||

| 次に重い等級 | 1~5級 | 最も重い等級を+3級 | |||

| 6~8級 | 最も重い等級を+2級 | 最も重い等級を+2級 | |||

| 9~13級 | 最も重い等級を+1級 | 最も重い等級を+1級 | 最も重い等級を+1級 | ||

| 14級 | 最も重い等級のまま (等級は上がらない) |

最も重い等級のまま (等級は上がらない) |

最も重い等級のまま (等級は上がらない) |

14級 (等級は上がらない) |

|

参考事例)

むちうちで対象となる後遺障害等級は?

むちうちでは、首の神経の損傷によって首の痛みをはじめ、頭痛・吐気・めまい・耳鳴り等といった様々な症状を生じることがあり、後遺障害等級認定で対象になるのは主に「14級9号」です。12級13号が認定されるケースは少なく、また、「非該当」として等級が認定されないことも多くあります。

非該当であった場合や認定された等級に納得できない場合は、異議申し立てをすることができます。

後遺障害の等級認定の流れ

後遺障害等級認定を申請する手続きの、おおまかな流れは以下の図のようになります。治療を続けてもこれ以上症状が改善しない状態(症状固定)になり、医師に「後遺障害診断書」を書いてもらうところからスタートします。

- 治療が終わり「症状固定」になる

- 医師に「後遺障害診断書」を書いてもらう

- 保険会社に「後遺障害診断書」等の書類を提出する

- 提出した書類をもとに、損害保険料率算出機構の調査が行われる

- 保険会社から、認定結果が通知される

- 結果に不満がある場合、異議申し立てをする

※症状固定について詳しくはこちら

※後遺障害診断書について詳しくはこちら

後遺障害等級認定の申請方法

等級認定の申請方法には、事前認定と被害者請求があり、どちらにもメリットとデメリットがあります。

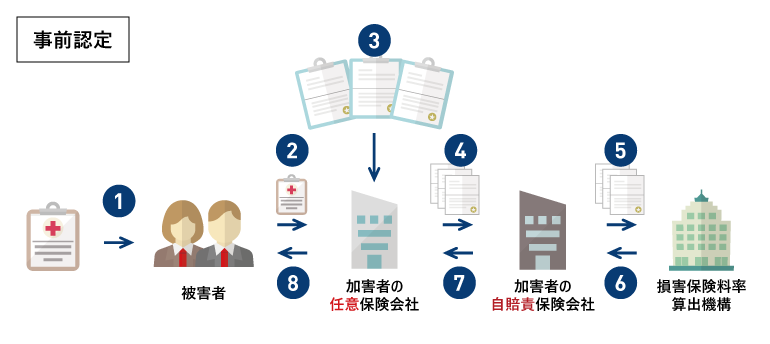

事前認定

事前認定は、加害者側の任意保険会社を経由して自賠責保険会社に後遺障害認定の申請をする方法です。病院で作成してもらった後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社に提出することで、申請手続きをすべて任せられます。認定結果は、自賠責保険会社から加害者側の任意保険会社を経由して被害者に通知されます。

事前認定の流れ

- ① 医師に「後遺障害診断書」を書いてもらう。

- ② 加害者の任意保険会社に、「後遺障害診断書」を提出する。

- ③ 任意保険会社が、その他の必要書類を収集する。

- ④ 任意保険会社が、自賠責保険会社に必要書類一式を提出する。

- ⑤ 自賠責保険会社が、損害保険料率算出機構に調査を依頼する。

- ⑥ 自賠責保険会社に調査結果が報告される。

- ⑦ 調査結果を元に自賠責保険会社が等級認定し、任意保険会社に通知する。

- ⑧ 任意保険会社より、被害者に認定結果が通知される。

事前認定のメリット

- 必要書類の収集など申請手続きを加害者側の任意保険会社が行うため、手間がかからない。

事前認定のデメリット

- 自賠責保険会社に提出する書類の取捨選択ができない。

- 提出資料を把握することが難しく、手続の透明性を確保することができない。

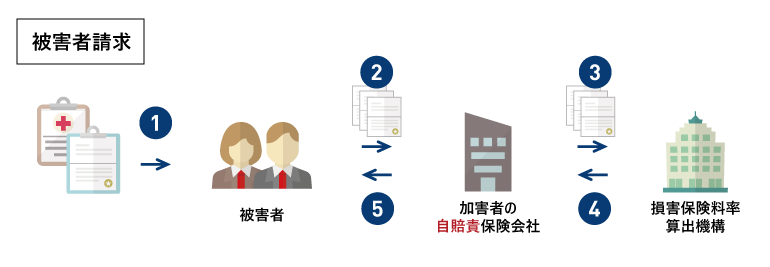

被害者請求

被害者請求とは、被害者が自分で後遺障害等級認定の申請手続きや自賠責保険金の請求を行う方法をいいます。被害者請求で後遺障害等級認定の申請をする場合も、症状固定後に医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。後遺障害診断書を含む必要書類は、被害者が用意して直接加害者側の自賠責保険会社に提出します。自賠責保険会社は自損害保険料率算出機構に調査を依頼し、その認定結果は自賠責保険会社から直接被害者に通知されます。

被害者請求の流れ

- ① 医師に「後遺障害診断書」を書いてもらう等して、被害者が必要書類一式を収集する。

- ② 加害者の自賠責保険会社に、必要書類一式を提出する。

- ③ 自賠責保険会社が、損害保険料率算出機構に調査を依頼

- ④ 自賠責保険会社に調査結果が報告される。

- ⑤ 調査結果を元に自賠責保険会社が等級認定(支払額を決定)し、被害者に通知(支払)される。

被害者請求に必要な書類

- 交通事故証明書

- 支払請求書兼支払指図書(実印を押します)

- 事故発生状況報告書

- 印鑑証明書

- 診断書と診療報酬明細書

- 後遺障害診断書

- 検査記録(画像記録)

など

診断書と診療報酬明細書は加害者の任意保険会社から取り寄せすることができます。また、検査記録(画像記録)は、受診した医療機関の窓口で請求可能です。ただし、通常、画像記録の入手には費用がかかります。その金額は病院によって異なるため、詳しくは受診した医療機関にご確認ください。また、上記の資料以外にも、医療機関からカルテ等を取り寄せ、被害者請求の際に利用することもあります。カルテについても、受診した医療機関の窓口で請求可能です。

※後遺障害診断書について詳しくはこちら

被害者請求のメリット

- 自分に有利な医証などが提出できる

- 自分の主張などをまとめた文書を作成して提出できる

- 後遺障害が認定されると、等級に対応する自賠責保険金が先行して支払われる

- 提出資料を把握することができ、手続の透明性を一定程度確保することができる

被害者請求のデメリット

- 必要書類の収集など申請手続きを自分で行う必要があるので、手間がかかる

認定結果に納得がいかない場合

後遺障害等級認定の申請をおこなっても必ずしも等級が認定されるとは限りません。該当する等級がない時は「非該当」の認定になります。認定結果に満足できない場合は、異議申立てで再度の審査を受けることができます。なお、異議申立ては何度でも行うことが出来ます。

※異議申し立てについて詳しくはこちら

後遺障害の申請方法についてのご相談は弁護士へ

後遺障害等級認定の申請を行う場合、事前認定と被害者請求のどちらで申請するか悩まれると思います。また、一度申請したものの非該当だった場合、異議申立てをするべきか迷うこともあります。交通事故被害で適正な賠償を得るためには、後遺障害が認定されるかどうかはとても大きな問題となります。後遺障害の問題をどのように進めていくか、専門家である弁護士と今後の方針を相談されてみてはいかがでしょうか?

少しでも疑問に思うことがあったら、お気軽に弁護士にご相談ください。

-

電話で申し込む

0120-316-279通話無料 平日 9:30-18:30 -

Webから申し込む

24時間受付

後遺障害について

-

後遺障害認定の異議申立後遺障害の等級認定を申請した結果、「非該当」として等級が認定されなかったり、認定された等級に不服がある場合は、異議申し立てをして、再度審査を受けることができます。

後遺障害認定の異議申立後遺障害の等級認定を申請した結果、「非該当」として等級が認定されなかったり、認定された等級に不服がある場合は、異議申し立てをして、再度審査を受けることができます。 -

後遺障害診断書とは後遺障害診断書は、後遺障害の具体的な症状や生活への支障について証明する書類です。等級認定の審査は、この書類にもとづいて行われます。

後遺障害診断書とは後遺障害診断書は、後遺障害の具体的な症状や生活への支障について証明する書類です。等級認定の審査は、この書類にもとづいて行われます。 -

後遺障害等級12級6号と12級7号について後遺障害等級12級6号と12級7号の違いや示談金の目安、ホームワンの解決事例を紹介します。

後遺障害等級12級6号と12級7号について後遺障害等級12級6号と12級7号の違いや示談金の目安、ホームワンの解決事例を紹介します。 -

交通事故で肋骨を骨折した場合の後遺障害等級と慰謝料はどうなる?肋骨を骨折した場合の症状や治療の流れを踏まえたうえで、認定される可能性のある後遺障害の等級や慰謝料の金額、認定してもらうために押さえておくべきポイントについて説明します。

交通事故で肋骨を骨折した場合の後遺障害等級と慰謝料はどうなる?肋骨を骨折した場合の症状や治療の流れを踏まえたうえで、認定される可能性のある後遺障害の等級や慰謝料の金額、認定してもらうために押さえておくべきポイントについて説明します。 -

後遺障害等級と認定の仕組み交通事故で負った怪我の治療が終了(症状固定)した時点で残った障害のことを「後遺障害」といい、申請をして後遺障害等級認定を受けることができます。

後遺障害等級と認定の仕組み交通事故で負った怪我の治療が終了(症状固定)した時点で残った障害のことを「後遺障害」といい、申請をして後遺障害等級認定を受けることができます。 -

14級9号と12級13号の違い交通事故でむちうちになってしまった場合、後遺障害の等級として14級9号、もしくは12級13号に認定されることがあります。このページでは、この二つのの違いについてご説明します。

14級9号と12級13号の違い交通事故でむちうちになってしまった場合、後遺障害の等級として14級9号、もしくは12級13号に認定されることがあります。このページでは、この二つのの違いについてご説明します。 -

交通事故でむちうちになった場合~症状、慰謝料、後遺障害について~むちうちの症状とは、追突事故などで首がしなり、首の軟部支持組織に損傷が生じることで起こる症状をいいます。むちうちの症状、慰謝料の金額と計算方法について詳しく解説しています。

交通事故でむちうちになった場合~症状、慰謝料、後遺障害について~むちうちの症状とは、追突事故などで首がしなり、首の軟部支持組織に損傷が生じることで起こる症状をいいます。むちうちの症状、慰謝料の金額と計算方法について詳しく解説しています。 -

交通事故で手首を骨折(橈骨遠位端骨折)した場合の後遺障害等級と慰謝料はどうなる?手首の骨折の種類や、手首を骨折した場合に認定される可能性がある後遺障害等級、各等級における後遺障害慰謝料の金額について解説します。

交通事故で手首を骨折(橈骨遠位端骨折)した場合の後遺障害等級と慰謝料はどうなる?手首の骨折の種類や、手首を骨折した場合に認定される可能性がある後遺障害等級、各等級における後遺障害慰謝料の金額について解説します。 -

交通事故で腓骨を骨折した場合の後遺障害等級と慰謝料はどうなる?腓骨骨折の場合に考えられる後遺障害等級と慰謝料の金額、後遺障害等級を受けるために押さえておくべきポイントについて解説します。

交通事故で腓骨を骨折した場合の後遺障害等級と慰謝料はどうなる?腓骨骨折の場合に考えられる後遺障害等級と慰謝料の金額、後遺障害等級を受けるために押さえておくべきポイントについて解説します。 -

交通事故で顔に傷が残ったらどうなる? ~後遺障害等級と慰謝料の請求について解説~後遺障害としての認定条件、請求できる慰謝料の金額や逸失利益などについて説明します。

交通事故で顔に傷が残ったらどうなる? ~後遺障害等級と慰謝料の請求について解説~後遺障害としての認定条件、請求できる慰謝料の金額や逸失利益などについて説明します。 -

後遺障害の等級認定の流れ交通事故の治療終了時に後遺障害が残った場合に行う、後遺障害等級認定の申請ついて解説します。

後遺障害の等級認定の流れ交通事故の治療終了時に後遺障害が残った場合に行う、後遺障害等級認定の申請ついて解説します。 -

交通事故で鎖骨骨折をした場合の後遺障害等級と慰謝料はどうなる?鎖骨骨折の場合に認められる可能性がある後遺障害等級と慰謝料の金額、後遺障害認定を受けるために押さえておくべきポイントについて解説します。

交通事故で鎖骨骨折をした場合の後遺障害等級と慰謝料はどうなる?鎖骨骨折の場合に認められる可能性がある後遺障害等級と慰謝料の金額、後遺障害認定を受けるために押さえておくべきポイントについて解説します。 -

高次脳機能障害について高次脳機能障害というと耳慣れない言葉ですが、交通事故で脳が損傷すること(脳外傷)で、脳に深刻な機能障害が発生する障害のことを指します。高次脳機能障害について解説します。

高次脳機能障害について高次脳機能障害というと耳慣れない言葉ですが、交通事故で脳が損傷すること(脳外傷)で、脳に深刻な機能障害が発生する障害のことを指します。高次脳機能障害について解説します。 -

後遺障害等級12級8号について12級8号に該当する後遺障害は「長管骨に変形を残すもの」です。交通事故により、大腿骨や脛骨(すねの骨)、上腕骨といった長管骨(手足にある長い骨)を骨折した方で、癒合(ゆごう、折れた骨がくっつくこと)したものの、長管骨が変形してしまった人が対象になります。

後遺障害等級12級8号について12級8号に該当する後遺障害は「長管骨に変形を残すもの」です。交通事故により、大腿骨や脛骨(すねの骨)、上腕骨といった長管骨(手足にある長い骨)を骨折した方で、癒合(ゆごう、折れた骨がくっつくこと)したものの、長管骨が変形してしまった人が対象になります。